Francisco Javier Malagón Terrón/ Ana María Sánchez Sánchez/ María Belén Fernández-Fuentes

La universidad debe ser un ecosistema comprometido con la mejora de la sociedad. Su futuro no depende de ser un mero engranaje en el motor de la innovación, sino de convertirse en el corazón crítico y consciente de un modelo de desarrollo más justo, democrático y sostenible.

Desde hace varias décadas las universidades españolas están transitando por una época de intensos cambios, a la vez que de grandes incertidumbres. Cuestionada en su propósito, presionada por las demandas del mercado y desafiada por nuevos modelos de producción y difusión del saber, la institución universitaria necesita marcos analíticos que complementen la tradicional enumeración de sus funciones (docencia, investigación y transferencia de conocimiento) para abrirse a una comprensión enriquecida de su contribución a la sociedad desde una perspectiva relacional.

Este breve ensayo propone un modelo para comprender su rol y su potencial a través del concepto de triple mediación, inspirado en la noción de mediación social impulsada por el profesor Manuel Martín Serrano (1977, 2004, 2017). La tesis principal que exponemos es que la universidad contemporánea, y en particular la española, articula su contribución social mediante tres formas de mediación interconectadas:

- Mediación epistémica, entre las personas y el conocimiento.

- Mediación socioestructural, entre las personas y el cambio social.

- Mediación relacional, entre las personas y la comunidad.

A su vez, el modelo de triple mediación es compatible y complementario con los modelos de triple, cuádruple y quíntuple hélice de la innovación, enriqueciéndose mutuamente, cuestión que también se desarrollará en este artículo.

Analizar estas tres dimensiones mediadoras permite, a nuestro juicio, no solo diagnosticar las fortalezas y debilidades actuales de las instituciones de educación superior, sino también imaginar su futuro como entidades socialmente relevantes y transformadoras.

Siguiendo a Martín Serrano, una mediación social puede ser definida como aquella entidad que, en el desempeño de las funciones y actividades que les son propias, introduce relaciones de orden entre los miembros de una sociedad, haciendo distintos usos de la información y la comunicación según su naturaleza específica como objeto mediador (Martín Serrano, 1977: 46). Desde esta perspectiva epistemológica, instituciones como las familias, las administraciones del Estado, los sistemas educativos y los medios de comunicación, entre otros ejemplos, son mediaciones cruciales que contribuyen a la organización de la vida colectiva, implicándose dinámicamente tanto en su reproducción como en su transformación.

En este artículo, aplicamos el paradigma de la mediación a las universidades, tanto públicas como privadas, entendiéndolas como instituciones que median en la sociedad, contribuyendo, por tanto, a estructurar las relaciones sociales conforme a sus características institucionales y a las circunstancias sociohistóricas que las condicionan. Como ya se ha dicho, las universidades operan esta función a través de tres tipos de mediación, complementarias e implicadas unas con otras. Veamos cada una de ellas.

Figura 1. Modelo de triple mediación de las universidades.

Fuente: elaboración propia.

Mediación epistémica: entre las personas y el conocimiento

La mediación entre las personas y los conocimientos socialmente disponibles se materializa en las dos misiones más explícitas de la universidad: la docencia y la investigación. A través de la primera, se provee de capital cultural y profesional al alumnado, en forma de conocimientos teóricos y prácticos y el desarrollo de competencias. Mediante la segunda, se generan y difunden nuevos saberes destinados a nutrir tanto la propia docencia como a la sociedad en su conjunto, mediante actividades de publicación de resultados, transferencia y divulgación.

Los cambios y mejoras que pueden aplicarse a esta dimensión mediadora afectan, principalmente, a la evolución de los métodos docentes y al desarrollo de las metodologías y capacidades técnicas que requiere la producción científica. Los debates actuales sobre esta dimensión giran en torno a la innovación y la calidad (CRUE, 2021).

En docencia, la trasformación digital pospandemia ha acelerado la implantación de nuevos métodos tecnopedagógicos, aunque no sin generar brechas y desafíos (Castañeda y Selwyn, 2018). En general, las universidades están prestando más atención que en el pasado a la aplicación de nuevas tecnologías y métodos de enseñanza y aprendizaje (Malagón y Graell, 2022). En el plano de la investigación, son relevantes los esfuerzos por impulsar técnicas computacionales avanzadas para el manejo de grandes cantidades de datos (big data, inteligencia artificial, etc.).

Teniendo en cuenta las condiciones de nuestra época, algunas preguntas clave para la mejora de la mediación epistémica pueden ser las siguientes:

- ¿Qué tipos de conocimientos deben recoger, producir y/o difundir las universidades?

- ¿A qué necesidades y demandas deberían aplicar esos conocimientos?

- ¿Qué papel deben desempeñar las universidades en la vigilancia y legitimación, racional y científica, de las informaciones que circulan con pretensiones de veracidad, es decir, con ánimo de ser consideradas como “conocimientos”?

Mediación socioestructural: entre las personas y el cambio social

El segundo tipo de mediación tiene perfiles más difusos, pero no es menos real. La universidad contribuye a configurar mentalidades y prácticas relacionadas con las transformaciones que acontecen a nivel macrosocial (cambios de naturaleza ecológica, tecnológica, económica, política y/o cultural, de gran alcance y penetración en las sociedades). Como institución, la universidad produce y difunde visiones del mundo, jugando un papel que ha oscilado históricamente entre la conservación del status quo y la vanguardia reformista o, incluso, revolucionaria (Carañana, 2015).

Actualmente, el sistema universitario español experimenta una importante presión para adecuarse a las demandas de la esfera económica, lo cual se traduce en un énfasis en la empleabilidad del alumnado y en la transferencia de conocimiento que pueda ser aprovechado por el mundo empresarial, todo ello en aras de contribuir a la competitividad y el crecimiento económico. La implicación de las universidades en los cambios tecno-mercantiles se ha convertido en una prioridad adaptativa, aunque formalmente se declaren además otros valores y propósitos.

De cara a potenciar una mediación socioestructural no reduccionista, cabe interrogarse acerca de:

- ¿A qué cambios sociohistóricos deben prestar especial atención las universidades?

- ¿Qué nivel de pluralismo deberían acoger las universidades respecto a las perspectivas desde las que analizar y evaluar esos cambios?

- ¿Con qué agentes sociales o sectores de la sociedad debería estar la universidad en diálogo para dar respuesta a los desafíos de nuestra época?

Mediación relacional: entre las personas y la comunidad

La tercera dimensión mediadora se refiere a la capacidad de la universidad para construir vínculos, identidades y sentidos de pertenencia. Tiene que ver con los estilos y dinámicas de interacción, formales e informales, que se despliegan en el campus y las facultades, y entre las comunidades universitarias y sus entornos sociales. Pone en relación a profesorado y alumnado, al estudiantado entre sí, y a toda la comunidad universitaria con su la ciudad, la región, el tejido asociativo y empresarial, instituciones culturales y religiosas, etc.

Esta mediación es importante para la formación integral del individuo y para la construcción de capital social. De hecho, los resultados de pasar por la universidad no solo se reflejan en los conocimientos adquiridos, sino también en el autoconcepto personal, las relaciones y vínculos establecidos. Sin embargo, este tipo de mediación se ha visto seriamente amenazada a raíz de la pandemia de la Covid-19, la cual evidenció una “crisis del campus”, revelando pérdidas de vinculación que afectan negativamente a la experiencia formativa y al bienestar de la comunidad (Tejedor et al., 2020).

Preguntas como estas pueden contribuir a potenciar la mediación relacional:

- ¿En qué sentidos se debería hablar hoy de “comunidad universitaria”?

- ¿Qué tipo de vínculos, con qué o con quién y con qué características deben cultivarse en las universidades de nuestro tiempo?

- ¿Qué debe aportar la universidad a la construcción identitaria del alumnado y de todos los sectores que forman parte de ella?

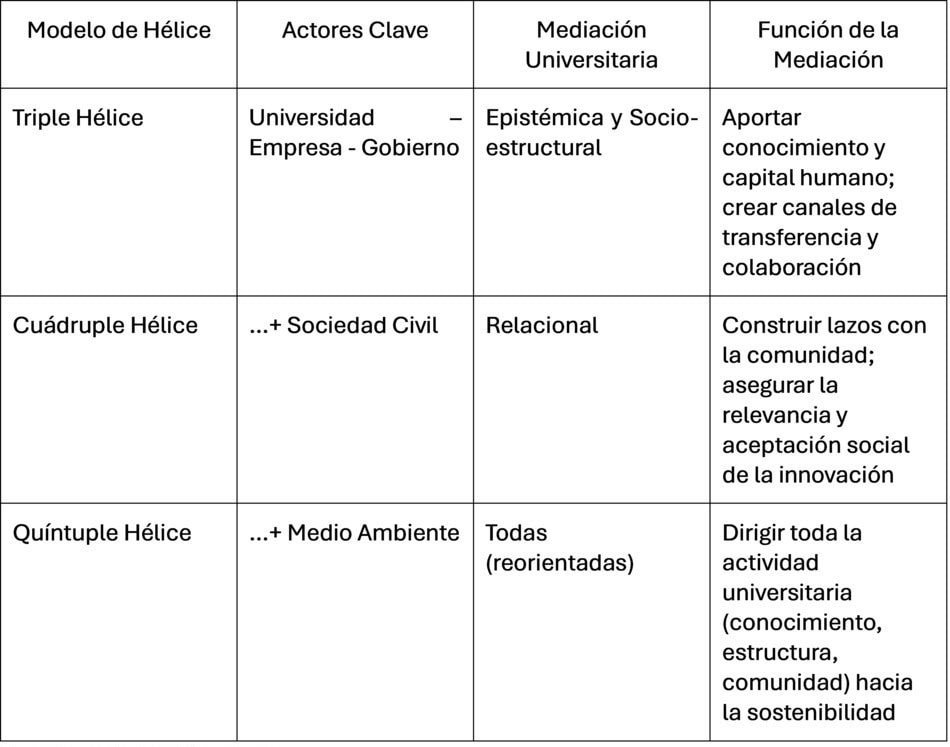

Relación con los modelos de triple, cuádruple y quíntuple hélice

El modelo de triple mediación propuesto es compatible y complementario con los modelos de triple, cuádruple y quíntuple hélice relacionados con la producción de conocimiento y la innovación. Si el modelo de triple mediación describe las funciones internas y las capacidades de la universidad, los modelos de hélice describen el ecosistema externo de innovación en el que la universidad participa. La convergencia de estas perspectivas ofrece un marco para entender las capacidades internas que una universidad necesita desarrollar para ser un socio efectivo y relevante en los ecosistemas de innovación, ya sean estos económicos, sociales o medioambientales.

Recordemos los actores y focos principales de cada modelo de hélice:

- Triple hélice: Relaciona universidad-empresa-gobierno y pone el foco en la innovación y el desarrollo económico (Etzkowitz, 2008).

- Cuádruple hélice: Relaciona universidad-empresa-gobierno-Sociedad Civil, y su foco está en la innovación socialmente responsable (Carayannis y Campbell, 2009).

- Quíntuple hélice: Relaciona universidad-empresa-gobierno-sociedad civil-medioambiente, poniendo el foco en la sostenibilidad de la innovación (Carayannis et al., 2012).

El modelo de triple hélice se centra en la creación de una economía basada en el conocimiento, aspecto que se relaciona con las dos primeras mediaciones expuestas, la mediación epistémica y la mediación socioestructural. La epistémica es la aportación de la universidad a la hélice en término de conocimiento y tecnología, mediante la investigación y la transferencia de conocimiento, así como a través de la docencia contribuye a la formación de capital humano. A su vez, la mediación socioestructural es el canal de interacción y diálogo con las empresas y los gobiernos. En este marco surgen las oficinas de transferencia (OTRI) para conectar con la industria y las universidades ajustan sus planes de estudio a las demandas de empleabilidad y colaboración de empresas y gobiernos.

El modelo de triple hélice ha sido objeto de crítica por su excesiva orientación a las demandas de los mercados. Como alternativa, se han propuesto los modelos de cuádruple y quíntuple hélice.

El modelo de cuádruple hélice introduce a la sociedad civil (ciudadanía, ONG, comunidades locales, etc.) como un actor clave. Se sostiene en la idea, muchas veces confirmada en la práctica, de que la innovación no puede tener éxito si no es aceptada socialmente o si no responde a necesidades reales de la gente. Este modelo puede relacionarse con la mediación relacional, en el que es fundamental que la universidad fortalezca internamente sus vínculos y, a su vez, interactúe directamente con la sociedad civil, lo cual puede hacerse de muchas maneras: iniciativas de aprendizaje-servicio (ApS), proyectos de ciencia ciudadana, divulgación científica en barrios, debates públicos, actividades culturales abiertas a la comunidad, dentro y fuera de los campus, etc. De este modo se construyen lazos de confianza y colaboración en el seno de las comunidades universitarias y entre éstas y la ciudadanía.

Por último, el modelo de quíntuple hélice introduce el medioambiente como un elemento fundamental de los procesos y propósitos de la innovación, haciéndola sostenible y, por tanto, compatible con los equilibrios medioambientales que garantizan la biodiversidad. Su dimensión de “actor” puede justificarse por el papel activo que ejercen los ecosistemas en el sostenimiento y evolución de la vida humana. Este modelo aporta un elemento clave al modelo de triple mediación: la sostenibilidad, de modo que podamos hablar de:

- Mediación epistémica sostenible: La docencia debe incorporar competencias en sostenibilidad en todas las titulaciones. La investigación debe priorizar la búsqueda de soluciones a la crisis climática y la degradación ambiental (energías renovables, economía circular, etc.)

- Mediación socioestructural sostenible: La universidad debe colaborar con empresas, gobiernos y comunidades para promover un modelo económico que sea ecológicamente viable.

- Mediación relacional sostenible: La universidad debe fortalecer los vínculos de sus comunidades universitarias con la sociedad civil (grupos ecologistas, comunidades locales) para impulsar una cultura de la sostenibilidad, liderando con el ejemplo a través de la gestión sostenible de sus propios campus.

Figura 2. Complementariedad del modelo de triple mediación universitaria y los modelos de hélice de la innovación.

Fuente: elaboración propia.

Conclusión

El modelo de la triple mediación —epistémica, socioestructural y relacional— ofrece un marco integral para repensar la universidad más allá de la tradicional enumeración de sus funciones (docencia, investigación, transferencia). Lejos de ser dimensiones separadas, su poder reside en su sinergia: una docencia innovadora (mediación epistémica) solo alcanza su pleno sentido cuando forma a ciudadanos capaces de transformar su realidad (mediación socioestructural), y ambas se empobrecen sin una comunidad vibrante, dentro y fuera de las universidades, que las sostenga (mediación relacional).

Un importante riesgo para el sistema universitario español es, precisamente, el desequilibrio entre estas diferentes formas de mediación. Una focalización excesiva en la vertiente más tecnocrática de la mediación epistémica, subordinada a las inercias de la mediación socioestructural dictadas por el mercado, atrapa a la universidad en una triple hélice (universidad-empresa-gobierno) puramente funcional al servicio de los sectores sociales con mayor poder de influencia. Este modelo, si bien es necesario, resulta insuficiente, pues corre el riesgo de vaciar de sentido la experiencia universitaria y de acentuar las desigualdades, favoreciendo a quienes ya poseen un capital social -asociado a menudo a una mayor capacidad económica- que les permite navegar en entornos universitarios y sociales enfocados en el estatus y el networking.

La mediación epistémica debería tener en cuenta que, más allá de los conocimientos tecnológicos y procedimentales, es fundamental poner en relación al alumnado y al conjunto de la sociedad con los conocimientos legados por siglos de cultura, así como con las diversas corrientes de pensamiento humanístico, científico y de reforma social emergentes en nuestra época. No se trata simplemente de que las personas tengan acceso a este tipo de información, sino de que aprendan a utilizarla positivamente tanto para su crecimiento personal como para participar activa y responsablemente en la sociedad.

La mediación socioestructural no debería absolutizar el cambio tecnoeconómico. Las perspectivas tecnológica y económica son imprescindibles, pero deben convivir y combinarse con otras que no lo son menos: perspectivas éticas y filosóficas, ecológicas, de género, culturales, políticas, etc. La mirada universitaria hacia el mundo debería ser capaz de hacerse cargo de la complejidad de una sociedad en cambio permanente y acelerado, contribuyendo a conectar y a poner en diálogo distintos puntos de vista, sin arredrarse ante las tensiones que puedan surgir entre ellos, también para convertirse en un actor que, a través de su papel en la producción y difusión de conocimientos, facilite la resolución dialogada y colaborativa de conflictos.

Sin embargo, la clave para una universidad socialmente relevante en el siglo XXI reside en revitalizar conscientemente la mediación relacional. Es esta capacidad de construir comunidad y confianza la que permite a la institución trascender su rol económico y convertirse en un actor de pleno derecho en la cuádruple hélice, fortaleciendo sus vínculos internos al tiempo que integra a la sociedad civil en la producción de un conocimiento pertinente y útil. Iniciativas como el aprendizaje-servicio (ApS) (Puig et al., 2011), la metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP), las comunidades de aprendizaje, los proyectos de cooperación al desarrollo, etc. son la prueba fehaciente de este potencial.

La mediación relacional es un aspecto amenazado por los modelos de enseñanza individualistas y atomizadores. Por fortuna, existen universidades que, conscientes de ello, promueven espacios participativos de interacción formal e informal en campus y facultades, así como proyectos de dinamización sociocultural que conectan a la comunidad con el entorno. Fomentar esta mediación no es solo un imperativo pedagógico y social, es también una estrategia inteligente. Una comunidad universitaria cohesionada atrae y retiene talento, genera “embajadores” que fortalecen la reputación de la institución y fomenta la fidelización del alumnado en el marco de la necesaria formación a lo largo de la vida, un pilar clave en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En última instancia, solo una universidad que cultiva el equilibrio sinérgico de sus tres mediaciones puede aspirar a operar en la quíntuple hélice, orientando todo su potencial hacia el gran reto de nuestro tiempo: la sostenibilidad medioambiental. El desafío, por tanto, no es solo mejorar cada dimensión por separado, sino orquestarlas. Como sugiere Marina Garcés (2017), la universidad debe ser un ecosistema comprometido con la mejora de la sociedad. Su futuro no depende de ser un mero engranaje en el motor de la innovación, sino de convertirse en el corazón crítico y consciente de un modelo de desarrollo más justo, democrático y sostenible.

(*) Francisco Javier Malagón Terrón es doctor en Educación, Máster en Psicopedagogía, Licenciado en CC. de la Información, entre otras titulaciones. Es profesor ayudante doctor en la Universidad Complutense de Madrid (Dpto. Sociología: Metodología y Teoría, Facultad de CC. de la Información). Ha colaborado en el Máster de Tecnologías Educativa y Competencias Digitales de UNIR.

(*) Ana María Sánchez Sánchez es doctoranda en Ciencia de Datos, Máster en Big Data, Licenciada en CC. Económicas y Empresariales, entre otras titulaciones. Es profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Alfonso X El Sabio, en las que imparte clases de Estadística.

(*) María Belén Fernández Fuentes es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora titular en UNIR y coordinadora de Gestión Académica del Máster Universitario de Tecnología Educativa y Competencias Digitales. Colabora con distintas instituciones mexicanas en el desarrollo de iniciativas sociales para la mejora y desarrollo de la educación superior.

Referencias:

- Carañana, J.P. (2015). Las misiones de las universidades europeas y estadounidenses. Un análisis sociohistórico de sus transformaciones [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. https://docta.ucm.es/entities/publication/473b45cb-030a-47de-a9af-b0956fa421e3

- Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. J. (2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming, sustainable development, and the knowledge economy. Journal of the Knowledge Economy, 3(1), 58-76. https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2

- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). ‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3-4), 201-234. https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374

- Castañeda, L. & Selwyn, N. (2018). More than tools? Making sense of the ongoing digitations of higher education. Internacional Journal of Educational Technology in Higher Education, 15, 1-10. https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-018-0109-y

- CRUE (2021). Universidad 2030. Propuesta para el debate. CRUE Universidades Españolas. https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/11/CRUE_UNIVERSIDAD2030_VERSION-DIGITAL.pdf

- Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203929605

- Garcés, M. (2017). Nueva ilustración radical. Anagrama.

- Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU). Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7500

- Malagón Terrón, F. & Graell Martin, M. (2022). La formación continua del profesorado en los planes estratégicos de las universidades españolas. Educación XXI, 25(1), 433-458. https://doi.org/10.5944/educxx1.30321

- Martín Serrano, M. (1977). La mediación social. Akal. (2004). La producción social de comunicación. Alianza Editorial (3ª ed.). (2017). Teoría de la comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad. McGraw-Hill.

- Tejedor, S., Cervi, L., Tusa, F. & Parola, A. (2020). Educación en tiempos de pandemia: reflexiones de alumnos y profesores sobre la enseñanza virtual universitaria en España, Italia y Ecuador. Revista latina de comunicación social, 78, 1-21. https://nuevaepoca.revistalatinacs.org/index.php/revista/article/view/335

- Puig, J. M., Batle, R., Bosch, C. & Palos, J. (2011). Aprendizaje servicio. Educar para la ciudadanía. Octaedro.

- Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades